サイト内コンテンツ

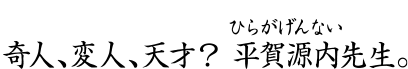

『東都名所新吉原五丁町弥生花盛全図』一立斎広重 (左下部に大門がある。)

関ヶ原の合戦から150年経った寛延3年(1750)、蔦重こと蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)は江戸・新吉原に生まれた。時代が安定していた江戸中期にあたる。蔦重は「吉原細見(よしわらさいけん)」や浮世絵(歌麿や写楽)などの版元(現在の出版社)として知られてはいるものの、今まで知名度はそれほど高くはなかった。令和7年の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の放映は、蔦重の存在や名前を広く知らしめたようだ。

- 蔦屋重三郎

『箱入娘面屋人魚』 京傳 作

版元 蔦唐丸 寛政3年(1791)

“江戸のメディア王” “名プロデューサー”とも称される蔦重は基本的には出版人である。現代風に言うと、出版社、書店、広告代理店や旅行代理店のような仕事もこなすビジネスマンでもあった。

江戸時代の出版文化の流れをみてみると、江戸幕府の体制が整って、だんだん社会が成熟してきた時期、元禄時代(1688〜1704)、五代将軍綱吉の頃に一つの山場を迎える。『日本永代蔵』(井原西鶴)に代表される「浮世草紙」、後には「浄瑠璃本」で近松門左衛門が活躍する。松尾芭蕉もこの頃の人だ。これらは皆、京都や大坂を中心とする上方の出版文化で、やがて江戸にも影響が及び、上方本屋の出店のような形で発展していった。蔦重の活躍した時期は、元禄から100年近く経った安永・天明・寛政期である。

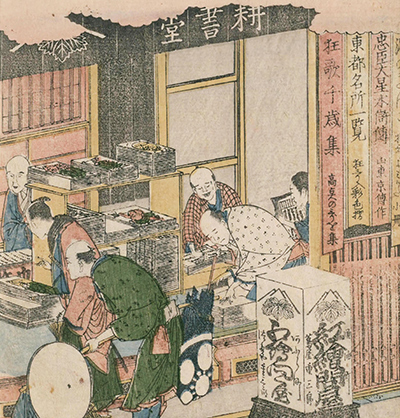

江戸の本屋は「地本(じほん)問屋」と「書物問屋」に大別される。地本問屋は娯楽的な草紙類などを扱う大衆向け一般書店、書物問屋は仏書、儒書、教育書などを扱う専門書店という棲み分けがあった。安永元年(1772)、蔦重26歳の時、吉原大門前の五十軒道にある茶屋「蔦屋」の店先を借りて、貸本屋を兼ねた書店「耕書堂(こうしょどう)」を開くことになる。こちらは地本問屋だ。

大門口に向かって左側に「つたや」。右下には「見返り柳」の木。

『吉原細見 五葉枩』版元 蔦屋重三郎 天明3年(1783)

安永4年(1775)、蔦重は、吉原細見『籬(まがき)の花』を版元として初めて出版。紆余曲折を経ながらも吉原細見は、その後「蔦屋」の主力商品となっていく。吉原細見は、いわば“吉原遊郭”のガイドブックで、妓楼名や遊女名、その格や値段などの情報が事細かく載っている。蔦重が成功できたのは、その才能はもちろんのこと、吉原に生まれ育ち、吉原を知り尽くしていたからだろう。貸本屋の経験も役立ったはずで、妓楼や遊女たちにも顔が広く、遊客のこともよく理解していた。春と秋の年2回発行の吉原細見には、常に新しい情報が掲載され評判も上々、当然よく売れたのである。

- 耕書堂の暖簾が掛かる店頭の様子

『画本東都遊 下』

浅草庵 作 葛飾北斎 画

後に吉原細見を独占的に販売し、天明3年(1783)、日本橋に進出、通油町(とおりあぶらちょう)に「蔦屋」を出店した。日本橋は江戸の有名書店が集中する場所だ。大河ドラマで蔦重と対峙する鱗形屋孫兵衛の「鱗形屋(うろこがたや)」や鶴屋喜右衛門の「鶴屋(つるや)」も、日本橋の地本問屋である。

蔦重が吉原で頭角を現し、出版の仕事を目覚ましく発展させたのは吉原細見に依るところが大きい。そして続けざまに絵草紙や浮世絵など様々なジャンルに挑戦して成功を収めている。恵まれていたのは、幕府公認の“吉原遊郭”に地縁があったこと、周りに協力する知識人・文化人が多くいたことだ。また、「田沼時代」という出版規制が緩やかな政治的背景があり、蔦重は華やかな町人文化のなかで時代の寵児となっていったのである。

文 江戸散策家/高橋達郎

画像出典/国立国会図書館貴重画データベース

参考文献/『大河ドラマガイド べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』

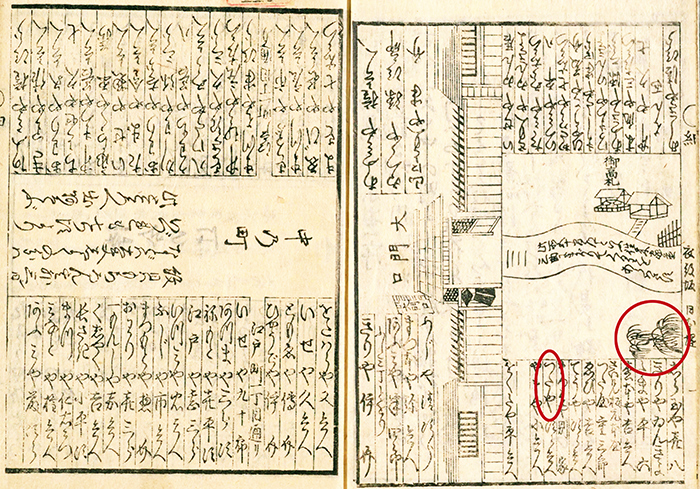

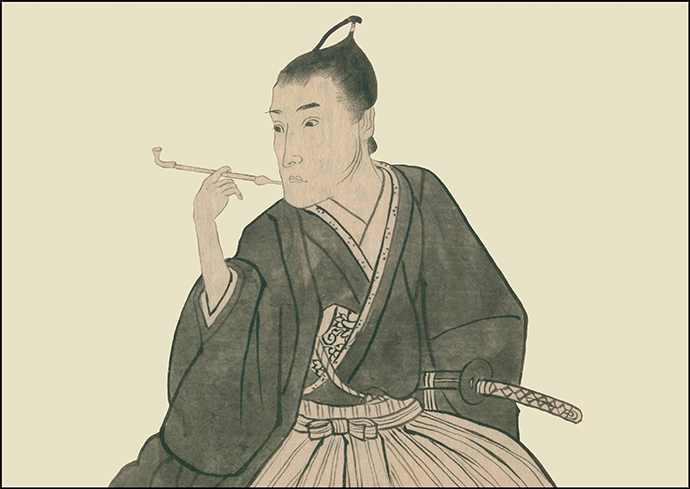

平賀源内肖像 『肖像 一之巻』野村文紹 著 明治24年 国立国会図書館蔵

平賀源内はどのように表現したらよいか迷う人物だ。歴史上稀にみるユニークな才能の持ち主だからだ。

讃岐高松藩の下級武士の子として生まれ、最初は本草学(薬用となる植物、動物、鉱物などの研究)や医学を学び、長崎にも遊学した。その成果は、日本初の博覧会といわれる「薬品会」の開催にもつながった。著作も多く滑稽本や浄瑠璃作品も書いた流行作家で、蔦屋重三郎の吉原細見『細見嗚呼御江戸』に序文も寄せている。藩を離れた後の江戸での活動は、かなり自由だったようだ。

源内は「土用丑の日」を考案したことで今も知られ、「万歩計」「寒暖計」「火浣布(かかんぷ/石綿を用いた不燃布)」の発明者と考えられている。進取の精神あふれる源内は、オランダからもたらされた物にだいぶ興味があったようで、「エレキテル」もその一つである。

-

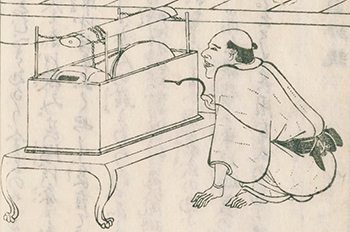

エレキテル之図(部分)

『紅毛雑話 五巻』

森島中良 編

天明7年

国立国会図書館蔵

「エレキテル」とは、源内がオランダ製の“静電気発生器”を修理・復元したもの。電気ショックで患者を治療する目的の医療機器だが、効果はなかったようで、結局は珍しい見世物としてウケたとのことだ。

浅草の北側、総泉寺の跡地に国指定史跡「平賀源内墓」(台東区橋場2-22-2)がある。築地塀に鉄門扉のある整備が行き届いた区域だ。源内墓の隣の碑には親しかった杉田玄白が残した墓碑銘に次のように刻まれている。

「嗟非常人 好非常事 行是非常 何非常死 」

(意訳/ああ、なんと変わった人か、好みも行動も常識を超えていた人、迎えた最期も変わっている)

やはり、平賀源内はどこまでも自由人だった。

文 江戸散策家/高橋達郎

文章・画像の無断転載を禁じます。