サイト内コンテンツ

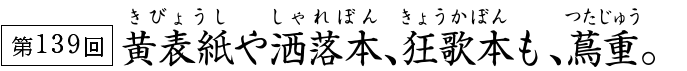

『吉原大通会3巻』恋川春町・戯作 天明4年(1784) 岩戸屋源八

吉原のガイドブック『吉原細見』の出版が軌道に乗った頃、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)は、さらに他の分野にも進出。版元として蔦屋は出版の幅を広げた。黄表紙や洒落本への挑戦だ。どちらも戯作(げさく)文学といわれる娯楽的、通俗的な読み物である。

黄表紙は、挿絵の空きスペースに文章を流し込んだスタイルで、世相を風刺したり、諧謔的な内容の冊子。表紙の色が黄色だったことから黄表紙と呼ばれた。洒落本は、文章が中心で、挿絵が少ないのが特徴で、こちらは遊郭を舞台にしてストーリーが展開する。したがって、遊郭の人間模様、男女の色恋の話。当時の「粋」「通」をテーマにした恋愛小説だ。

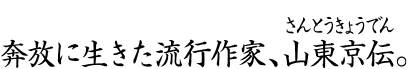

『金々先生栄花夢』恋川春町 作・画 安永4年(1775)

黄表紙の第一号は、『金々先生栄花夢(きんきんせんせいえいがのゆめ)』とされている。出版したのは鱗形屋である。この黄表紙が非常に評判を呼んだ。そこに目を付けたのが蔦重である。

安永9年(1780)、蔦重は数年の準備を経て、ついに耕書堂初の黄表紙『郭花扇観世水(くるわのはなおうぎかんぜみず)』を刊行する。朋誠堂喜三二(ほうせいどうきさんじ)作、絵は北尾政演(きたおまさのぶ)が担当した。北尾政演とは山東京伝である。この年に耕書堂が版元として十数種もの本を出版できたところをみると、蔦重(31歳)が最も仕事に油が乗った時期だったのではないだろうか。

蔦重の周りには、不思議な程当時一流の戯作者や文化人、知識人が集まっている。人脈を広げられたのはなぜだろうか。幸運にも恵まれたのだろうが、プロデューサー能力に優れ、時代を読むビジネスセンスの持ち主だったことは間違いない。また、人間としての魅力も持ち備えていたのだと思う。大河ドラマ『べらぼう』を観ているせいか、なおさら有能で人を惹きつける蔦重を感じてしまう。

次々に黄表紙や洒落本が出版される一方で、並行して流行った「狂歌」がある。狂歌とは五・七・五・七・七の構成で、パロディ和歌と言っていいような文芸分野だ。滑稽さが求められ、社会風刺、皮肉なども盛り込んで詠まれることが多い。

狂歌本『潮干のつと』朱楽菅江・編 喜多川歌麿・画 耕書堂

安永から天明期にかけて狂歌のブームが起こり、「連(れん)」(狂歌を楽しむ会)が幾つもできている。面白いことに、連に集まる狂歌師はみな戯作者や絵師たちが中心で、日頃から蔦重と仕事をしている仲間である。蔦重も連に所属して狂歌を詠んだようだ。

もともと狂歌はその場で詠んで、そのまま消えていくもの。その場限りの狂歌を本にして売り出したのが蔦重である。出版を前提とした狂歌会を開催する程の熱の入れようだった。

天明期(1781〜)に入ると「天明狂歌」と呼ばれる狂歌の黄金期を迎え、数々の狂歌本が蔦屋から発刊された。

冒頭の絵は狂歌の会を描いたもので、❶大田南畝(おおたなんぼ) ❷朱楽菅江(あけらかんこう) ❸朋誠堂喜三二 ❹は蔦屋重三郎だ。蔦重の狂名(狂歌を詠むときの名前)は蔦唐丸(つたのからまる)である。大田南畝は四方赤良(よものあから)、喜三二は手柄岡持(てがらおかもち)など、かなりユニークである。狂歌と狂名はかなり個性的というか、ふざけた感じだが、当時の狂歌の会の自由な雰囲気が伝わってくる。

文 江戸散策家/高橋達郎

画像出典/国立国会図書館貴重画データベース

参考文献/『大河ドラマガイド べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』

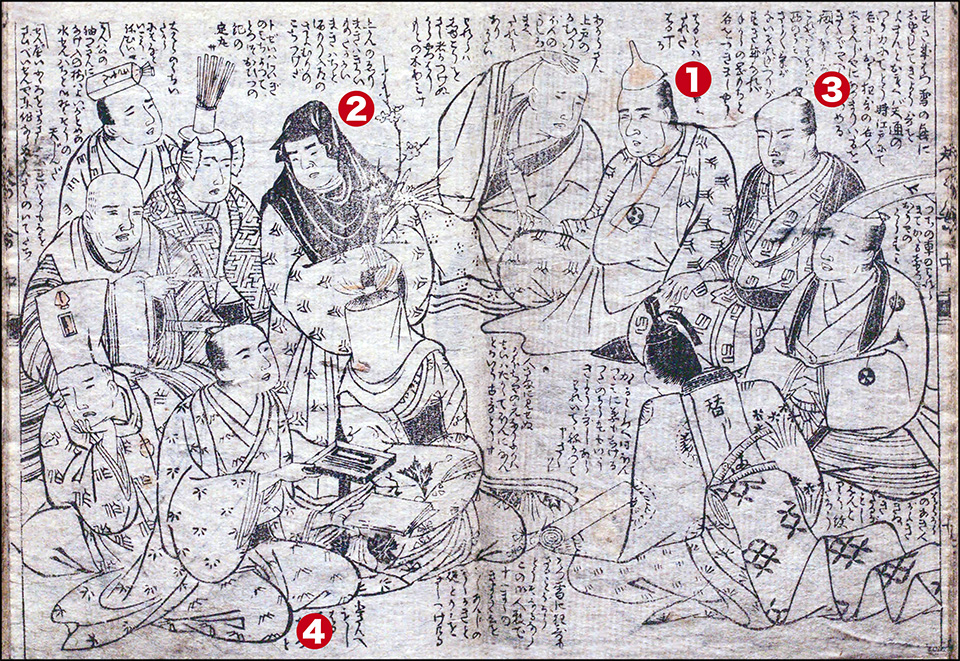

山東京伝肖像 『肖像 二之巻』 野村文紹 著 明治24年 国立国会図書館蔵

山東京伝は深川木場の質屋の長男に生まれ、恵まれた環境で育ったようだ。通称は伝蔵、京橋近くに移り住んだことから、京橋の伝蔵を略して京伝と称した。

京伝は絵師であり、文章も書く作家でもあった。吉原通いが好きで、それが戯作に大いに役立ったのではと思う。例えば、黄表紙『江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)』には、遊里の話や浮気の話などが面白可笑しくふんだんに盛り込まれている。版元の耕書堂とも良好な関係を保ちながら、多くの作品を手がけ、黄表紙や洒落本の一流の作家になっていったのである。

-

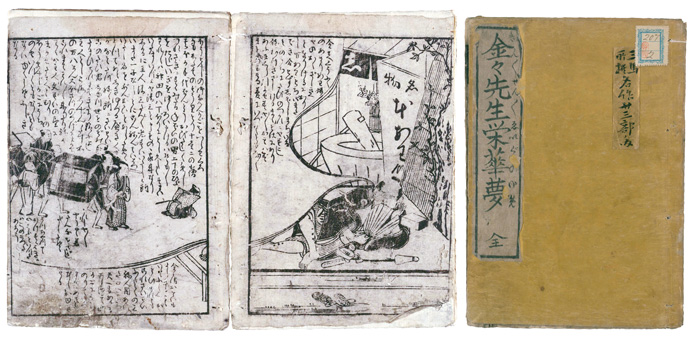

『堪忍袋緒〆善玉』 山東京伝・作 北尾重政・画 国立国会図書館蔵

この黄表紙の最初には、京伝(左)と蔦重(右)が話し合っている場面が載っている。

後に京伝は、寛政の改革に引っ掛かり、風紀を乱したという理由から「手鎖五十日の刑」を受けた。見せしめである。京伝は、それほど目立つ存在の有名人だった。

京伝ゆかりの碑が浅草寺裏手にある。「山東京伝机塚の碑」だ。筆塚や包丁塚、鯨塚などは聞くことがあっても机塚というのは珍しい。弟の京山(きょうざん)が建てた碑で、そのいわれを調べてみたら、京伝は寺子屋で使っていた文机を生涯使い続けた(そんなことがあるのだろうか?)ということらしい。なお、京伝の墓は両国の回向院にあり、京山の墓と並んで建っている。

文 江戸散策家/高橋達郎

文章・画像の無断転載を禁じます。