サイト内コンテンツ

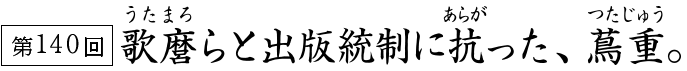

狂歌絵本『画本虫撰』宿屋飯盛・撰 喜多川歌麿・画 天明8年(1788) 耕書堂

喜多川歌麿は、写楽、北斎、広重と並んで、著名な浮世絵師だ。歌麿といえば美人画で、誰もが『ポッピンを吹く娘』を思い浮かべる。『ビードロを吹く女』の名称でも知られる。ポッピンは、ガラス製の玩具で、息の出し入れで“ポッピン”と音がするそうだ。

歌麿の作品は美人画だけではない。多種の浮世絵を残している。

『画本虫撰(えほんむしえらみ)』も代表作とされ、蔦屋重三郎のもとで虫を描いたもので、洒落や世相を風刺した狂歌を載せた狂歌絵本である。歌麿が世に出て認められ、喝采を浴びた作品だ。

その面白い中身の一例、絵図左の2首の狂歌は──。

蝶 稀年成(まれなとしなり)

「夢の間は蝶とも化して吸てみむ 恋しき人の花のくちびる」

(意/夢のなかで蝶となって、愛しい人の花のような美しい唇に吸い付いてみたい。)

蜻蛉 一富士二鷹(いちふじにたか)

「人心あきつむしともならばなれ はなちはやらじとりもちの竿」

(意/あなたの心が私に飽きてしまうなら飽きてしまえ。私は竿に付けたとりもちで、秋津虫(蜻蛉)のあなたをはなしはしない。)

……何とも、艶めかしく刺激の強い狂歌である。それよりも何よりも歌麿の虫や花を的確に捉えた観察力、写生術が高く評価された。

歌麿は宝暦3年(1753)ごろの生まれ、蔦重より3歳ほど若かった。鳥山石燕(とりやませきえん)のもとで修行し、最初は黄表紙の挿絵を描いていたようだ。石燕は、妖怪画の『百鬼夜行』で知られる狩野派の絵師、漫画家の水木しげる氏に影響を与えたという。おどろおどろしい化け物を描いた石燕と、美人画を得意とした歌麿のあまりに違う画風に面食らってしまう。

-

喜多川歌麿/attributed to

Chōbunsai Eishi (1756 - 1829),

Public domain, ウィキメディア・

コモンズ

蔦重(出版者)と歌麿(絵師)の関係は深い。息の合った二人には浮世絵の世界をいくつも切り開いていった歴史がある。『画本虫撰』や『潮干のつと』など、様々なタイプの浮世絵もあれば枕絵と呼ばれる春画も残しているのだ。

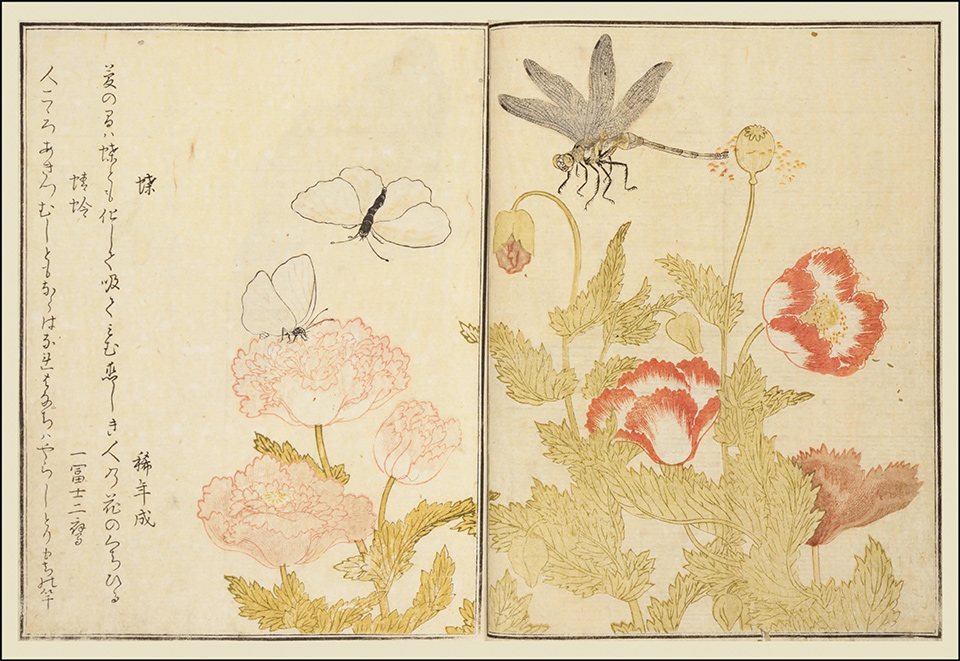

絵師が活躍し、蔦重の耕書堂が繁昌し、快進撃を続けてきた出版にやがてブレーキがかかる時がくる。出版統制である。それは版元だけでなく、歌麿をはじめとする絵師や戯作者・狂歌師にまで及んだ。天明7年(1787)、十一代将軍に徳川家斉が就任し、老中に松平定信が就任。「寛政の改革」が開始され、老中・田沼意次の時代とは打って変わって事細かな規制が入った。社会全体が息苦しい時代となっていく。風紀を乱した、政治を批判した、との理由から出版の統制が度々行われ、その矛先は蔦重やその仲間にも向かった。

戯作者・朋誠堂喜三二は黄表紙の筆を折り、恋川春町は政治を風刺したとして幕府に呼び出されもした。本格的な「出版統制令」が出ると、寛政3年(1791)、洒落本の山東京伝は「手鎖(てぐさり)五十日」の刑、蔦重のほうは「身上半減」(財産の半分を没収)の罰といった具合である。この一連の流れをみると、幕府の統制は手厳しく、やりすぎと思うほど出版の自由が制限された。

歌麿の美人画も同じように規制された。あれを描いても、これを描いてもダメという状況下で、それでも目先を変えながら美人画を描き続けた。結果、大首絵といわれる浮世絵の大ヒットが出て、低迷していた耕書堂に活路を開いたようである。

蔦重が晩年に見い出した浮絵師は東洲斎写楽だ。寛政6年(1794)、28枚の役者大首絵を同時発売し大反響を得た。たった10カ月で、忽然と姿を消した謎の浮世絵師、いったい写楽は誰か。斎藤十郎兵衛という名の能役者が写楽という説が有力らしい。さて、大河ドラマ『べらぼう』ではどんな答えを出すのだろう。

-

四代目岩井半四郎の乳人重の井(左)

市川鰕蔵の竹村定之進(右)

『写楽名画揃』 東洲斎写楽・画

明治36年(1903) 好古堂

文 江戸散策家/高橋達郎

画像出典/国立国会図書館貴重画データベース

参考文献/『大河ドラマガイド べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』

田沼意次像(静岡県牧之原市) 松平定信像(福島県白河市)

田沼意次(1719-1788)というと、多くの人が賄賂政治の悪いイメージをもっている。それは、言い伝えもあり、そのように学んできた(特に年配者)からだと思う。

賄賂は実際あった。ただ現在の賄賂と当時の賄賂は少し意味合いが違うようで、礼儀の側面もある。付け届けや贈答などは商習慣として当たり前だったはずだ。

意次は、農業中心の経済から商工業の振興を進めた政治家、金品を受け取る機会も多かったのだと思う。残した功績も大きく、株仲間を奨励して税収を増やしたり、「南鐐二朱銀(なんりょうにしゅぎん)」の発行で貨幣制度を整えたりして幕府財政の立て直しを図っている。長崎貿易の促進、蝦夷地の開拓、新田開発(印旛沼の干拓)なども進めて経済の活性化に奮闘した。

-

南鐐二朱銀

「以南鐐八片換小判一両」

(この銀貨八片(枚)をもって

小判一両に換える)

白河藩主の松平定信(1759-1829)は、徳川家斉が将軍に就任すると老中に就く。頭脳明晰で評判の高い人物だった。浅間山の大噴火や天明の飢饉の影響で厳しい時代、定信は「寛政の改革」で手腕を発揮。農村復興のための「囲米」制度、無宿人を収容する「人足寄場」の設置など。意次の政治の多くを否定したが、受け継ぐべきものは継続した。しかし、「出版統制令」などの禁令も多く出したことから、質素倹約で庶民にとってはかなり窮屈な時代だった。民衆の心情を詠んだ狂歌──。

「田や沼や濁れる御世を改めて清く澄ませよ白河の水」

「白河の清きに魚も棲みかねて元の濁りの田沼恋しき」

……この二人の老中は、政策の違いこそあっても、有能な政治家だったことに間違いないのだが…。

文 江戸散策家/高橋達郎

文章・画像の無断転載を禁じます。